年のせいだけではないその症状

「最近、食事中にむせることが増えた」「硬いものが食べにくくなった気がする」「以前より滑舌が悪くなったかも…」

このようなお口周りの些細な変化を、「もう年だから」と諦めていませんか?

実はその症状、単なる老化現象ではなく、「口腔機能低下症」という治療が可能な病気のサインかもしれません。

この状態を放置すると、食べる楽しみが失われるだけでなく、全身の筋力低下や誤嚥性肺炎、認知症のリスクを高め、健康寿命そのものを縮めてしまう可能性があります。

この記事では、口腔機能低下症の正しい知識から、ご自身でできる症状チェック、原因、そして当院でご提供している専門的な検査や保険適用の治療・予防法まで、詳しく解説します。

食べる喜びを、この先もずっとうららか歯科と一緒に、お口の健康から未来の元気を取り戻しましょう。

-

目次

こんな症状はありませんか?

- 硬いものが以前より食べにくくなった

- お茶や汁物などを飲むときにむせる

- 口の中が乾きやすい

- 口臭が気になるようになった

- 食事の時間が以前より長くなった

- 滑舌が悪くなったと感じる

口腔機能低下症とは?

口腔機能低下症とは、食べる、話す、呼吸するなど、お口に関する様々な機能が複合的に低下していく状態を指す、正式に認められた疾患名です。

単なる症状の集まりではなく、2018年からは健康保険が適用される病気として位置づけられています。

口の機能の重要性

お口の機能は、私たちが栄養を摂り、コミュニケーションをとり、生命を維持する上で不可欠な役割を担っています。

しかし、加齢や歯の喪失、病気など様々な要因によって、これらの機能は少しずつ衰えていきます。

口腔機能低下症が注目される理由は、その影響がお口の中だけにとどまらないからです。

口腔機能の低下は、全身の筋力や活力が低下する「フレイル(虚弱)」という状態に先立って現れることが多く、いわば全身の衰えの入り口と考えられています。

そのため、歯科医院で早期にこのサインを発見し、適切な対策を講じることは、将来的な要介護状態を防ぎ、「健康長寿」を実現するために極めて重要です。

口腔機能低下症の人ってどれくらいいる?

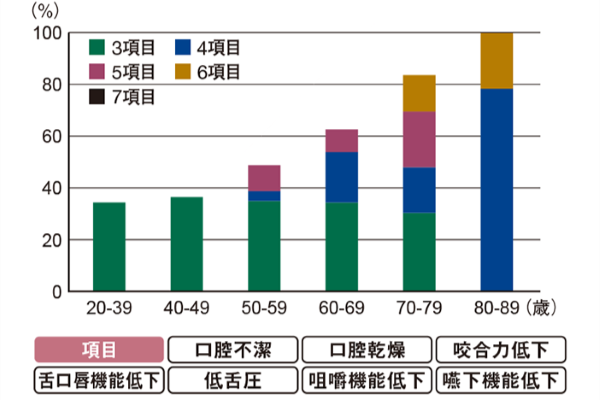

出典:太田 緑ら「地域歯科診療所における口腔機能低下症の割合」日本老年歯科医学33(2),70-84,2018-09-30

「高齢者の病気」と思われがちな口腔機能低下症ですが、実は中年期からすでに始まることが分かっています。

ある調査では、50代の48%、60代では60%以上が、口腔機能低下症の診断基準に該当するという衝撃的なデータが示されています。

つまり、多くの方がまだ現役で社会的に活躍している中年期から、すでにお口の機能の衰えが始まっているのです。

定年後も健やかに食事や会話を楽しみ、充実した生活を送るためには、50歳を迎えた頃から口腔機能のケアを意識することが大切です。

口腔機能低下症の7つの症状

口腔機能低下症の診断は、以下の7つの項目のうち、3つ以上に該当するかどうかで判断されます。

それぞれが、私たちの生活の質(QOL)に深く関わっています。

口腔衛生状態不良

舌の表面に付着する舌苔(ぜったい)が多い状態です。

口臭の原因になるだけでなく、細菌の温床となり、誤嚥性肺炎のリスクを著しく高めます。

口腔乾燥

唾液の分泌が減少し、お口の中が乾燥している状態です。

口臭やむし歯、歯周病の原因となるだけでなく、食べ物が飲み込みにくくなることで誤嚥のリスクも高まります。

咬合力低下

歯を失ったり、筋力が衰えたりすることで、しっかりと噛む力が弱くなった状態です。

硬いものが食べられなくなり、柔らかいものばかり選ぶようになると、栄養の偏りにつながります。

舌口唇運動機能低下

舌や唇をうまく動かす能力が衰えることです。

滑舌が悪くなったり、食べ物を口の中でうまくまとめられず、食べこぼしが増えたりします。

低舌圧

舌を上顎に押し付ける力が弱まることです。

この力は、食べ物を押しつぶし、飲み込むために喉の奥へ送り込む際に不可欠です。

咀嚼機能低下

食べ物を効率的に噛み砕き、飲み込みやすい状態にする能力全般の低下です。

消化不良や栄養吸収の効率低下につながります。

嚥下機能低下

食べ物や飲み物をスムーズに飲み込めなくなる状態です。

食事中にむせたり、喉につかえる感覚があったりします。

窒息や誤嚥性肺炎に直結する、非常に危険な症状です。

口腔機能低下症の原因

加齢

全身の筋力が低下する「サルコペニア」は、舌や頬、唇といったお口周りの筋肉にも起こります。

また、唾液腺の機能も加齢とともに低下する傾向にあります。

歯科疾患

虫歯や歯周病による歯の喪失、グラグラの歯の放置、口に合っていないの悪い入れ歯の使用などは、直接的に噛む力や効率を低下させ、機能低下の大きな引き金となります。

全身疾患と薬剤の副作用

糖尿病や高血圧、脳梗塞などの後遺症は、お口の健康に影響を及ぼします。

また、多くのお薬(降圧剤、抗うつ薬など)には、副作用として口腔乾燥があり、これが機能低下を加速させることがあります。

生活習慣

歯磨きが不十分であったり、柔らかいものばかり食べる偏った食生活、喫煙、水分摂取不足なども、お口の環境を悪化させ、機能低下を助長します。

これらの原因は、しばしば負の連鎖を生み出すことがあります。

例えば、「歯周病で歯を失う」→「硬いものを避けて柔らかいものばかり食べる」→「噛む筋肉が使われず、さらに衰える」→「ますます食べられるものが減り、栄養が偏る」という悪循環に陥るのです。

フレイル・サイクルとの危険な関係

お口の機能低下は、やがて全身の衰えへと繋がる「負のドミノ倒し」の最初の一個となり得ます。

そのメカニズムを理解するために、「フレイル」という概念を知ることが重要です。

フレイルとは?

フレイルとは、加齢に伴って心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながりなど)が低下し、様々なストレスに対する抵抗力が弱くなった状態を指します。

これは、健康な状態と要介護状態の中間に位置し、早期に適切に対処を行えば、再び健康な状態に戻る可能性がある「可逆的な」状態であることが大きな特徴です。

フレイル・サイクル

一度フレイルの状態に陥ると、悪循環によってさらに状態が悪化しやすくなります。

これを「フレイル・サイクル」と呼びます。

「食事がとりにくい(お口の問題)」→「栄養が偏る」→「筋肉が減って動きたくなくなる」→「お腹が空かず、さらに食事がとれない」という、まさに負のスパイラルです。

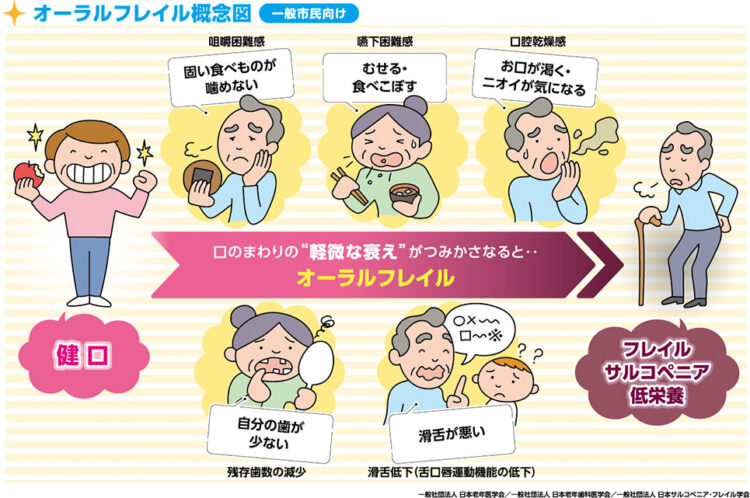

オーラルフレイルについて

出典:オーラルフレイル 3学会合同ステートメント

この全身的なフレイル・サイクルの、まさに一番最初の入り口となるのがオーラルフレイル(お口の虚弱)です。

オーラルフレイルは、病気と診断される「口腔機能低下症」の一歩手前の段階で、「ささいなむせ」や「食べこぼし」「滑舌の低下」といった、ごくわずかな衰えが始まった状態を指します。

この「オーラルフレイル」の段階で気づき、対策を始めることが非常に重要です。

日本の高齢者を対象とした大規模な調査では、オーラルフレイルに該当する人は、そうでない人と比べて、その後の身体的フレイル、全身の筋力低下、要介護認定、さらには死亡のリスクがそれぞれ2倍以上も高いことが報告されています。

つまり、お口のささいな衰えは、全身の健康状態を左右する極めて重要な先行指標なのです。

口腔機能低下症を

放置することによるリスク・影響

「少し食べにくいだけ」「むせるのは時々だから」と、お口の機能低下を放置すると、生活の質を損なうだけでなく、生命に関わる深刻な事態を招く可能性があります。

低栄養とサルコペニア(筋肉減少症)

噛めないことで食事内容が炭水化物に偏り、筋肉を作るために不可欠なタンパク質が不足します。

これにより全身の筋肉が減少し、体力や免疫力が低下してしまい転倒・骨折のリスクも増大します。

誤嚥性肺炎

高齢者の主要な死因の一つです。

飲み込む機能が衰えることで、食べ物や唾液が誤って気管に入り、それに含まれる細菌が肺で炎症を引き起こします。

お口の中が不潔な場合、そのリスクは格段に高まります。

認知機能の低下

「噛む」という行為は、脳の血流を増やし、脳を活性化させることが分かっています。

噛む機会が減ることは、認知症のリスクを高める可能性が指摘されています。

生活の質(QOL)の低下

何より、「食べる」という人生の大きな楽しみが失われます。

また、食べこぼしや滑舌の悪さを気にして、友人や家族との食事や会話を避けるようになり、社会的に孤立してしまうケースも少なくありません。

歯科医院での

「口腔異常」の早期発見

これらの深刻なリスクに対する最初の防衛線となるのが、私たち地域の歯科医院です。

歯科医師や歯科衛生士は、定期検診の際に虫歯や歯周病だけでなく舌の汚れ具合やお口の乾燥度、唇や頬の筋肉の緊張度など、口腔機能低下の初期サインを専門的な視点で評価することができます。

もはや、定期的な歯科検診は、単にお口の中をきれいにするだけの場ではありません。

それは、全身の健康状態をチェックし、誤嚥性肺炎のような生命を脅かす病気を未然に防ぐための「包括的なヘルススクリーニング」としての価値を持つのです。

この重要性を理解し、定期的にプロのチェックを受けることが、ご自身の未来の健康を守るための最も重要なものになります。

うららか歯科の「口腔機能検査」が

選ばれる理由

うららか歯科では、虫歯や歯周病の治療はもちろんのこと、お口の機能を守る「口腔機能検査」にも力を入れています。

なぜ当院が多くの患者様に選ばれているのか、その理由をご紹介します。

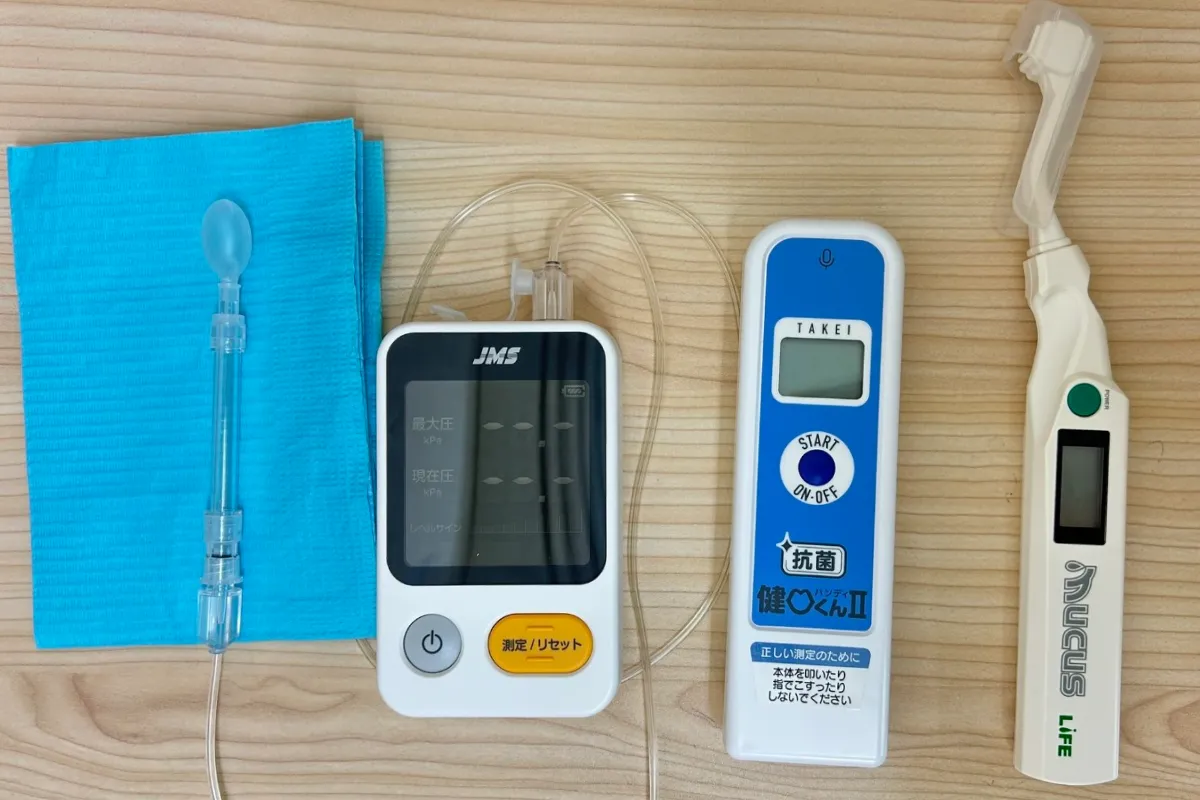

専門的な検査機器による客観的な診断

当院では、患者様の感覚だけに頼るのではなく、舌の力を測定する「舌圧測定器」や、噛む効率を数値化する機器など、専門的な検査機器を導入しています。

これにより、7つの機能低下の項目を客観的なデータに基づいて正確に評価し、どこに問題があるのかを的確に突き止めます。

「予防」を第一に考える診療コンセプト

うららか歯科は開院以来、「治療」だけでなく、そもそも悪くならないための「予防」を最も大切にしてきました。

口腔機能の管理は、まさに「未来の病気を予防する」ための医療です。

患者様一人ひとりのお口の状態とライフスタイルに合わせ、機能低下を食い止めるためのパーソナライズされた管理計画をご提案します。

管理栄養士が在籍

うららか歯科医院では管理栄養士の先生による栄養指導が可能です。

口腔機能が低下してしまった人には栄養の管理がとても重要になります。

普段できない栄養管理をしてより今後のライフスタイルをよくしていきましょう。

ご家族みんなで取り組める

「かかりつけ医」として

当院の強みは、お子様からご年配の方まで、ご家族で通院していただける点にあります。

親御様の口腔機能低下の予防・改善と並行して、お子様の健全な口腔機能の発達をサポートすることも可能です。

「家族みんなのかかりつけ医」として、世代を超えて生涯にわたるお口の健康と食べる楽しみをお守りします。

通院しやすい快適な環境

当院は、三芳町はもちろん、隣接する富士見市、ふじみ野市からもアクセスしやすい立地にあります。

広々とした駐車場を完備しておりますので、お車での通院も安心です。

お口に関するお悩みがあれば、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。

当院での口腔機能低下症に

対するアプローチ

検査内容

この検査はとてもシンプルで、身体への負担もほとんどありません。

結果もその日のうちにわかるので、気軽に受けていただけます。

イメージとしては「お口の健康診断」のようなものです。

歯石除去や定期検診の一部として取り入れる感覚で、来院のたびに気軽に続けていただければと思います。

検査の流れ

初めての方

まず最初に検査の必要性やどういった内容をするのかをご説明いたいします。

検査に対してご了承いただいてから検査を開始するため、強引に検査をするわけでないため安心してお受けいただけます。

説明から検査まで含めて15〜20分ほどで終わります。

2回目以降

一回目で検査の必要性をご理解いただいている方は、よりスムーズに進められるため、10分程度で完了します。

※定期検診の際に合わせて機能検査も実施いたします。

検査項目

口腔衛生状態不良(舌の視診)

歯科医師が舌にある舌苔の付着具合を視診にて検査いたします。

舌に薄く白くなったり、黄褐色に見え舌苔が舌全体にまで広がった場合は改善が必要になります。

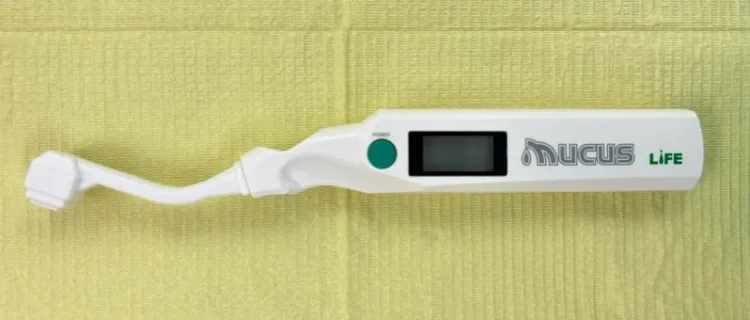

口腔乾燥

口の中の唾液の量をムーカスを使用して確認しております。

舌に2秒ほどムーカスを当てるだけの簡単な検査になります。

数値が27.0未満の場合は対策が必要になります。

トレーニング方法

・ガラガラうがい

・舌まわし

・唾液腺マッサージ

咬合力低下(残存歯数)

しっかりと噛む力があるかを歯の残存数で確認いたします。

20本以下だと咬合力低下になってしまいます。

また、当院では感圧フィルムは使用しておりません。

舌口唇運動機能低下

口と唇がうまく使えているかを健口くんハンディⅡを用いて判断いたします。

健口くんハンディⅡは発音ができているかを確認する機械になります。

健口くんハンディⅡの前で「パ」「タ」「カ」をそれぞれ5秒間繰り返し発音してもらいます。

トレーニング方法

・ペットボトルトレーニング

・舌まわし

・パタカラ体操

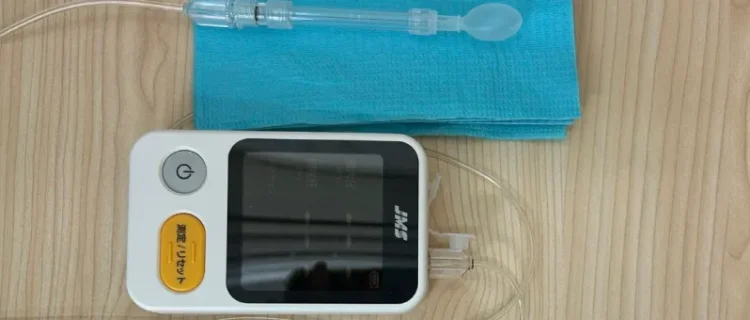

低舌圧

舌の圧を図る舌圧測定器を使用して検査いたいします。

小さな風船のようなものを口の中にいれ、舌で押しつぶしてください。

判定結果が30kPa以下ですと対策が必要になります。

咀嚼機能低下

どれくらい食べ物が噛めているかなど問診にて口腔内を確認しております。

当院では、グルコセンサーは使用しておりません。

問診にて口腔内のチェックを行います。

咀嚼機能に不安のある方は下記の対策を行いましょう。

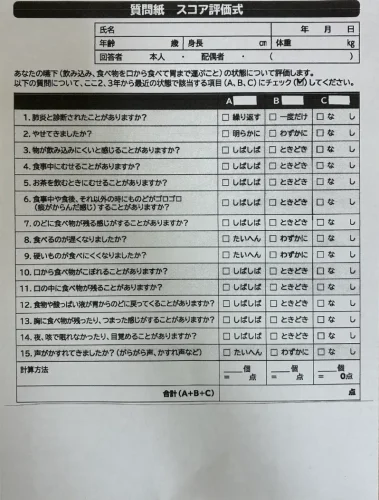

嚥下機能低下(問診表)

問診表にて嚥下機能が低下していないかを確認し判断いたします。

3点以上項目があてはまる場合は対策が必要になります。

7項目の検査のうち3項目が該当した場合は、「口腔機能低下症」と診断され、適切なトレーニング方法などの指導をしていくことになります。

口腔機能低下症の

検査料金

| 検査費用 | 3割負担 | 500円~600円程度 |

|---|---|---|

| 1割負担 | 200円程度 |

口腔機能低下症の

治療費用・保険適用について

専門的な検査や治療となると、費用を心配される方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、口腔機能低下症の検査は、公的医療保険が適用される医療行為です。

治療費

口腔機能検査にて3項目以上該当された場合は管理が必要となりますので、治療と管理費用が必要となります。

費用につきましては、上記の検査費用と同程度の金額となります。

料金のご詳細は当院にてご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

保険適用はできる?

口腔機能低下症の対策・予防

ガラガラうがい

ペットボトルトレーニング

舌まわし

あいうべ体操

舌ブラシ清掃

パタカラ体操

ガムトレーニング

唾液腺マッサージ

口腔乾燥が気になる方におすすめのトレーニングです。

唾液腺を刺激することで唾液の分泌を促し、口の乾燥予防や口腔機能の維持につながります。

リラックスした状態で、食事の前に行うと特に効果的です。

① 上の奥歯と耳の間にある「耳下腺」を、数本の指の腹で軽く押し、後ろから前へ回すようにマッサージします。

② 下あごの骨の内側にある「顎下腺」を、数本の指でつまむようにやさしく押します。

③ 下あごの中央にある「舌下腺」を、親指の腹でゆっくりと軽く押し上げます。

食事の工夫

タンパク質を意識した食事

筋肉の材料となるタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)を毎食摂り入れましょう。

少し歯ごたえのある食材を選ぶ

食材を少し大きめに切ったり、加熱時間を短くしたりして、自然と噛む回数が増えるように工夫するのも有効です。

一口30回を目標によく噛む

よく噛むことで、筋肉が鍛えられるだけでなく、唾液の分泌が促され、脳への刺激にもなります。

丁寧な口腔ケア

機能訓練の土台となるのが、清潔なお口の環境です。

毎日の丁寧な歯磨きはもちろん、定期的に歯科医院でプロフェッショナルクリーニングを受け、虫歯や歯周病をしっかり管理することが、機能維持のための最も重要な基本となります。

よくある質問

-

なぜ歯医者さんで食べる機能の相談を

するのですか? -

口腔機能低下症は、歯の数、噛む力、舌の力、飲み込む力など、お口全体の様々な要素が関わる複合的な疾患です。

これら全てを専門的に評価し、原因を特定した上で、歯科治療(入れ歯の調整など)から機能訓練の指導まで、包括的な管理計画を立てられるのは、お口の専門家である歯科医師・歯科衛生士だけだからです。

-

検査や治療は、50歳にならないと

保険適用されませんか? -

50代未満の方でも、パーキンソン病や脳血管疾患などの全身疾患をお持ちの方は保険診療にて検査を行うことが可能となります。

-

治療すれば、

完全に元の状態に戻りますか? -

加齢による変化を完全に戻すことは困難ですが、適切な管理とリハビリテーションを行うことで、機能を有意に改善させ、低下のスピードを緩やかにすることは十分に可能です。

目標は「完治」ではなく、生活の質を維持・向上させ、生涯にわたって食べる楽しみを守ることです。

多くの方が、食事や会話が楽になったと実感されています。

-

検査は痛かったり、苦しかったりしますか?

-

いいえ、痛みや苦痛を伴う検査は一切ありません。

お口の水分量を測ったり、簡単な発音テストをしたり、専用の機器で舌や噛む力を測定するものが中心です。

リラックスして受けていただけますので、ご安心ください。

-

どのくらいの期間、通院が必要ですか?

-

口腔機能低下症の管理は、高血圧などと同じように、長期的な視点での継続的な関わりが重要になります。

一般的には、管理計画に基づいてご自宅でのトレーニングを実践いただきながら、数ヶ月に一度の頻度で再評価のための検査を行い、計画を見直していきます。

-

口臭がひどくなったのも、関係ありますか?

-

はい、大いに関係があります。

口腔機能低下症の7つの症状の一つである「口腔衛生状態不良(舌苔の付着)」や「口腔乾燥(唾液の減少)」は、口臭の直接的な原因となります。

機能改善に取り組むことで、口臭が改善されるケースも多く見られます。

-

どんな食事を心がければ良いですか?

-

筋肉を維持するためのタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)と、お口の調子を整えるビタミン・ミネラル(野菜、果物、海藻類)をバランス良く摂ることが基本です。

当院に勤務する管理栄養士の先生のアドバイスも受けられますので、なんなりとご相談ください。

-

若いのでまだ関係ないですよね?

-

近年、柔らかい食べ物を好む食生活の変化などから、10代・20代の若年層でも「硬いものが噛み切れない」「食事中に顎が疲れる」といった、咀嚼機能の問題を抱える人が増えていると報告されています。

お気軽にご相談ください。

-

トレーニングはどのくらいやれば

効果が出ますか? -

口腔体操は、毎日少しずつでも継続することが最も重要です。

毎食前や、テレビを見ながらなど、生活の中に無理なく組み込める習慣を見つけるのが長続きのコツです。

まずは1ヶ月続けることを目標にしてみてください。

著者 Writer

- 小堀 瑛一

- 皆さまへ一言:皆さまが健康を手に入れ、『うららか』な気持ちと笑顔でお帰りいただけるよう、精一杯頑張ります。

ぜひ、買い物途中や車で通りかかった際にお気軽にお立ち寄りください。

経歴

平成19年

立教大学法学部法律学科卒業

平成24年

日本歯科大学新潟生命歯学部卒業

平成25年

日本歯科大学附属病院研修医終了

平成25年

日本歯科大学附属病院総合診療科勤務

(歯周治療チーム・顎関節症診療センター併任)

その他、東京埼玉千葉などの複数の歯科医院に勤務

平成30年

うららか歯科 院長

学会口演発表

「歯周病患者に対する簡易HbA1c検査の有効性について」

(日本歯科保存学会2016)

「歯周病患者に対する簡易HbA1c検査の実施による糖尿病予備軍の早期発見と歯周病治療における有用性の検討」

(日本歯周病学会2016)

「歯周病患者における糖尿病早期発見への展望」

(日本歯科人間ドック学会2016)

資格

日本歯周病学会認定医

日本糖尿病協会登録歯科医

厚生労働省臨床研修研修指導歯科医

日本歯科医師会産業歯科医

日本歯科大学歯髄細胞バンク認定医

所属学会

日本歯周病学会

日本歯科保存学会

日本口腔顔面痛学会所属

歯科医師会所属

日本歯科医師会

埼玉県歯科医師会

入間郡市歯科医師会

三芳町歯科医師会 副会長

その他

埼玉県日本歯科大学校友会所属

口腔がん撲滅委員会友の会所属

三芳町立唐沢小学校学校歯科医

三芳町介護認定審査委員会委員

うららか歯科の専門治療

Specialized treatment

うららか歯科が

おこなっていること

What the clinic is doing

一般歯科

お口の中には多数の細菌が住んでいて、その中の虫歯菌が糖分を栄養として増殖しプラークを作ります。

歯磨きを怠ってしまうとプラークが口の中に長時間とどまり、また間食が多くなると常に脱灰状態となり、唾液による再石灰化が追い付かなくなって、ゆっくりと虫歯へと進行していきます。

小児歯科

乳歯だからと言って虫歯になっても問題ないと考えることは大変危険なことです。

乳歯には丈夫な永久歯の生えるための準備する役割や、永久歯を正しい位置に導くといった役割があります。

また、乳歯の虫歯がある状態で永久歯が生えてくると、永久歯が虫歯になってしまうリスクは高まります。

口腔外科

口腔外科は、親知らずの抜歯やケガ、口内炎や舌の口腔粘膜の異常などをあつかう診療科目です。

手術が必要になるケースが多いため、不安になる方もいらっしゃいますが、治療中の痛みはほとんどありません。

痛くない治療を受けたい方は、ぜひ当院までご相談ください。

審美歯科

歯の美しさに重点を置いた総合的な歯科治療のことです。

単に歯を綺麗にするだけでなく、長期にわたって機能させることも目指して治療をおこないます。

アンチエイジング効果のある美しい口元で、自然で明るい笑顔になれるような歯を目指していきます。

予防歯科

予防歯科とは、虫歯や歯周病のリスクを下げて健康なお口を維持するための診療科目です。

質の高いセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアの両方をおこなうことで、虫歯や歯周病のリスクをおさえることができます。

歯を予防して全身の健康を守りましょう。

保険/

自費治療

歯科治療には保険が適用されるものとそうでないものがあります。

保険治療もできるだけ完成度の高い治療を目指しており、歯を大切にしたい患者様に寄り添ったやり方を心がけておりますが、自費で治療できる範囲も設けております。

保証制度などもございますので、詳しくはこのページをご覧ください。

口腔機能低下症

口腔機能低下症とは、食べる、話す、呼吸するなど、お口に関する様々な機能が複合的に低下していく状態を指す、正式に認められた疾患名です。

単なる症状の集まりではなく、2018年からは健康保険が適用される病気として位置づけられています。

当院では口腔機能検査とそれに対するトレーニング方法を詳しくご紹介いたします。

スポーツマウスガード

スポーツマウスガードは衝撃から歯や顎を守り、競技力向上にも効果的です。

当院では完全オーダーメイドで、一人ひとりに合った快適な装着感を実現します。

口腔内の状態や噛み合わせを丁寧に確認し、精密な型取りで安全性とフィット感を両立。

成長期のお子様にも対応可能です。

矯正歯科

矯正歯科は、歯並びの見た目や噛み合わせを治して、審美性と機能性を高める治療です。

当院ではプレオルソを使用した小児矯正に力を入れており、このページではプレオルソの特徴について詳しく記載しております。

お子さんの歯並びが気になる方はぜひ当院にご相談ください。

訪問診療

今後開始予定

定期検診

小児歯科検診

マタニティ歯科(妊婦歯科検診・治療)

がん検診

うららか歯科が

おこなっている検診

examination

定期検診

詳しく見る

小児歯科検診

詳しく見る

がん検診

詳しく見る

マタニティ歯科(妊婦歯科検診・治療)

詳しく見る

当院のご紹介

ABOUT US

うららか歯科

- 住所

-

〒354-0041

埼玉県入間郡三芳町藤久保337-9

ベルク藤久保店1F

- 最寄駅

-

東武東上線「鶴瀬駅」徒歩10分

- 駐車場

-

有り(130台)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜19:00 | ー | ● | ● | ● | ● | ▲ | ー |

- お電話でのお問い合わせ

-

049-293-4841

- WEB予約24時間受付